La chance de leur vie d’Agnès Desarthe est un roman aux personnages étranges. Dès le début, pendant le vol qui emmène Hector et Sylvie avec leur fils Lester aux Etats-Unis, où Hector a été engagé comme professeur d’université pour un an, d’où le titre, le garçon de quatorze ans pense à leur mort possible et s’exerce à la sérénité. A l’hôtesse qui s’excuse d’avoir renversé de l’eau sur lui et s’enquiert de son nom, il répond « Absalom Absalom ». Hector, plongé dans un journal, n’a rien entendu. Sylvie s’en tient à la devise de sa belle-mère : « S’étonner toujours, se démonter jamais. »

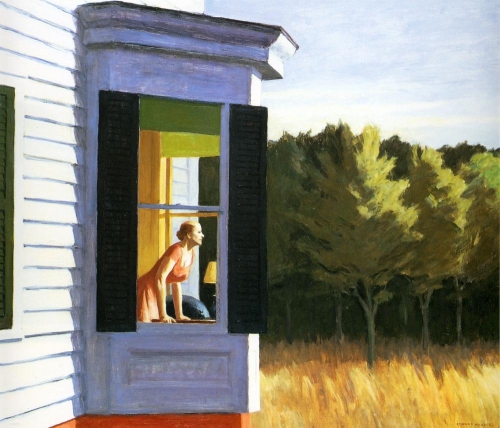

© Edward Hopper, Matin à Cap Cod

Quand ils arrivent à leur résidence, celle d’un professeur en année sabbatique à Aix-en-Provence, Lester s’obstine à vouloir qu’on l’appelle de son nouveau nom, déclare avoir été baptisé dans l’avion, son « baptême de l’air ». Il a un sens aigu de la repartie, ce n’est pas un adolescent comme les autres. Non seulement, il connaît Faulkner, mais il lit déjà Les confessions de Saint Augustin. En lui-même, il appelle Dieu « mon chéri » : « Protégez mes parents » est son mantra.

D’emblée, Sylvie ressent sa singularité – « Personne ne me ressemble. » Contrairement à Hector, elle est timide, réservée, appréhende les nouvelles rencontres. Elle a toujours soutenu son mari et décidé de surmonter ses appréhensions ; elle s’inquiète pour son fils devenu adolescent, l’âge de tous les dangers. Un jour, dans le bus, quelqu’un l’avait prise pour la grand-mère de Lester ; ni lui ni elle n’ont protesté. Cela convient à Sylvie de « se contenter de l’observer sans se fatiguer à l’éduquer ».

Mère et fils sont très proches, se devinent l’un l’autre. Elle s’intéresse à ce qu’il lit, à ses jeux, à ce qu’il fait, se contente de ses réponses. Quand il l’appelle « Sylvie », elle lui demande de l’appeler « maman ». Elle s’étonne de le voir depuis l’enfance frayer avec une troupe de « bras cassés, d’idiots du village ». A présent, elle redoute qu’au collège, on s’en prenne au petit Français qui porte des espadrilles et non des baskets. Agnès Desarthe a l’art de révéler ses personnages à travers des détails concrets et surtout à travers des gestes, des attitudes.

Hector trouve dans le dépaysement une légèreté nouvelle : « On est bien ici. On est mieux ici. » Il suggère à sa femme de se rendre à l’Alliance française, d’en ramener des brochures qui lui donneront des idées d’activités possibles, puisqu’elle ne travaille pas. Sylvie ne se sent à l’aise nulle part, ne sait jamais que dire ou comment se comporter en société, même pas chez Farah Asmantou, la directrice du département de langues romanes, qui les reçoit gentiment chez elle. Zlatan lui manque, le beau Yougoslave que sa belle-mère lui a envoyé quand elle a su qu’elle était enceinte, quinze ans plus tôt, si serviable et attentionné. Il baragouinait, elle lui avait appris à parler un français correct. Hector, lui, le tenait à distance ; dans sa famille, on ne fraie pas avec les domestiques.

Sylvie s’inscrit à un atelier de poterie. Pétrir la terre, en faire sortir les bulles d’air exige de la force, c’est comme un combat. Lauren, qui anime l’atelier, l’encourage et s’accommode de ses silences. A la première soirée avec Hector et ses collègues, elle observe les minauderies des femmes qui trouvent son mari très séduisant. Au professeur de littérature espagnole venu faire connaissance, elle se présente comme « la femme d’Hector » ; il lui répond « Andromaque, la fidèle ». Elle ajoute, quand il l’interroge sur sa profession, « Je ne suis rien. » « « Je ne suis rien », se répète-t-elle en silence et cette phrase l’apaise, l’isole et la protège. »

Dans sa chambre, pendant ce temps-là, Lester continue son dialogue avec Dieu, ses prières obsessionnelles. Il entraîne ses camarades dans des rituels fantasques. La situation de cette famille est banale, la suite en partie prévisible : Hector aime son épouse, mais ce séjour à l’étranger, comme une parenthèse, lui donne l’occasion de laisser libre cours à ses désirs. Une bonne âme se chargera d’en informer Sylvie, qui n’en dira mot. Lester, que sa mère croyait connaître, va s’attirer des ennuis. C’est lui qui va secouer ses parents si préoccupés d’eux-mêmes qu’ils ne remarquent pas ses dérives.

La chance de leur vie raconte l’histoire d’une famille transplantée dans une culture étrangère. Ce n’est pas une comédie à la David Lodge, même si l’ironie est présente, les remarques sur le langage savoureuses – plutôt un drame du quotidien. Si Hector l’égocentrique s’épanouit, il n’en va pas de même pour Sylvie, toujours en retrait des autres, aux réactions déroutantes. Pendant leur séjour, le terrorisme frappe au Bataclan et ils s’inquiètent pour leurs amis parisiens. Le roman d’Agnès Desarthe délivre peu à peu leurs « errements intimes » comme l’écrit Claire Julliard dans l’Obs. Le silence ou la passivité de son anti-héroïne semble délétère. Quant à Lester, aussi solitaire qu’elle dans le fond, c’est le personnage le plus émouvant de cette histoire au goût amer.

Les rois ne touchent pas aux portes.

Les rois ne touchent pas aux portes.